低溫或溫差大易引發腦中風,一旦中風,失能比例高達6成。男性腰圍大於90cm、女性腰圍大於80cm,都是腦中風危險群。本文提供腦中風機率評估表,醫師並傳授8招控管血壓、血糖、血脂、膽固醇,幫你遠離腦中風威脅!

對不少民眾來說,腰圍過粗,血壓、空腹血糖、空腹三酸甘油脂偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低,因為不會明顯不舒服,常不以為意,其實這些都是代謝症候群的症狀,而代謝症候群會增加腦中風機率。

代謝症候群非疾病,卻會增加腦中風比例

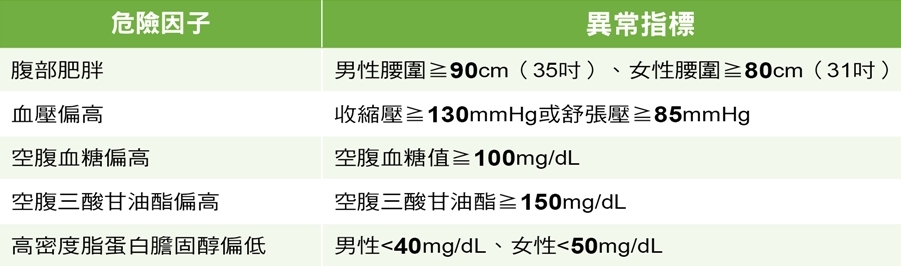

雙和醫院副院長、神經內科主治醫師陳龍表示,代謝症候群是對健康有威脅的警訊,是指還未惡化為疾病的前期階段,不妥善控制,會增加腦中風1.5倍機會。代謝症候群是指「三高、一沒有」的五項指標,三高是「高血壓、高血糖、高血脂」的指標,一沒有是指「沒有運動」造成的「肥胖與腰圍過粗」,血壓可經血壓計測量,血糖及血脂要抽血檢查,肥胖需計算身體質量指數(BMI=體重(公斤)/身高的平方(公尺2)),腰圍則可用皮尺測量。依衛福部國民健康署制定代謝症候群標準,只要5項異常指標中,3項以上高於標準就代表有代謝症侯群。

代謝症候群5項危險因子及異常指標

代謝症候群可預防及逆轉。陳龍副院長提醒,若不及早檢查、控制及治療,會成為致病的危險因子。據研究,代謝症候群會增加6倍糖尿病、4倍高血壓、3倍高血脂風險,若未積極控制三高,會提高腦中風風險,另外根據臺灣地區三高追蹤調查分析計畫結果顯示,2002~2017年有三高的民眾發生腦中風的機率是正常人的1.4~1.7倍。國外研究顯示,有高血壓且同時有吸菸習慣的人,腦中風機率更高達一般人的6倍。

心房顫動易被忽略,引發腦中風機率高5倍

如果已有代謝症候群,想判斷是否為腦中風的高危險族群,可參考衛福部國民健康署及台灣腦中風學會設計的「腦中風紅色警報評估表」。8項指標若有3項符合,即為高風險,必須及早控制。

腦中風紅色警報評估表

資料來源:衛生福利部國民健康署、社團法人台灣腦中風學會

在8項指標中最易讓人疏忽的是「心房顫動」,陳龍副院長提醒,心房顫動盛行率隨著年齡增長而增加,60歲以上盛行率約4%,80歲以上增加至10%,由於4成病人無症狀,6成比例的人症狀不明顯,徵兆易被忽略,其引發腦中風的機率為正常人的5倍。建議民眾平時可自行把脈,檢測心臟跳動是否異常,若脈搏忽強忽弱、忽快忽慢,盡快掛心臟科門診,可使用十二導程心電圖、連續24小時心電圖等儀器詳細檢查是否有心房顫動,並及時治療。

現在穿戴技術已發展成熟,藉由現代科技的幫忙,像智慧型健康手錶、手機App、攜帶型雲端生理量測儀,都可隨時監測心房顫動。若能提早發現,即時使用正確的藥物治療,能有效降低腦中風風險。

便秘也是腦中風危險因子!

刊登在《美國生理學期刊―心臟和循環生理學》的一篇研究顯示,便秘是無法說出口的健康問題,可能是腦中風的關鍵原因之一。

陳龍副院長說明,便祕可能與壓力過大或情緒緊張有關,導致解便困難,而用力解便易造成血壓升高,進而引發腦中風。建議多喝水、飲食中增加膳食纖維、養成運動習慣及固定排便的時間,排便順暢能避免血壓飆升而引發中風憾事。

積極控管代謝症候群,8招降低腦中風機率

有代謝症候群的人若積極控管,有機會逆轉三高數值,降低腦中風機率,陳龍副院長建議以下做法,同時提醒有慢性病者不要以為有吃藥,就暴飲暴食、飲食不忌、熬夜、繼續抽菸喝酒等,不良的生活習慣會讓腦中風更易發生。

1.戒菸、忌酒:戒菸可降低收縮壓10毫米汞柱,可少吃一顆降血壓藥。為了不讓血壓起伏不定,避免飲酒是最好的做法。

2.均衡飲食:食物需多樣化,少攝取動物性脂肪、增加蔬果數量,提高纖維量。

3.每週規律運動:從事健走、慢跑、騎單車、游泳等有氧運動,除可紓解壓力,還能預防或逆轉代謝症候群。請離開座位,讓身體動起來!

4.注意保暖:溫度驟降或溫差過大時,血管跟著收縮,血壓易升高,手套、襪子及保暖衣物不可少,出門記得戴帽子、圍巾和口罩。

5.定期健檢:每天早上晨起、就寢前量測血壓、血糖,建議平均血壓值≦120/80毫米汞柱,空腹血糖標準值為70~99mg/dL;每三個月抽血檢查一次,低密度脂蛋白(LDL-C)應<130mg/dL。

6.釋放壓力:壓力會讓交感神經受刺激,易升高血壓,誘發腦中風發作。

7.避免突然升高血壓的行為:三高患者要避免便祕、發脾氣等,以免血壓突然升高,增加血管栓塞機率。

8.遵從醫囑控管:三高病人需遵照處方箋,按時服藥控制,不能自覺沒有症狀就擅自停藥,若服藥後不適,想更換藥物,必須回診諮詢醫師。

圖片來源:富爾特