名醫林芳郁退休後與失智症搏鬥了5年,令人心疼,失智症可否預防?國際醫學期刊「刺胳針」2024年發表了最新的失智症研究報告,提醒可能造成失智症的14個風險因子,讓專業醫師告訴你如何預防及改善!

長庚醫院北院區失智症中心主任徐文俊及臺大醫院北護分院院長詹鼎正說明,近年許多研究證實,若能確實預防,延緩或避免失智症的效果可從35%提高到50%!換言之,將有一半機率免於罹患失智症。以下將從神經、腦血管疾病與老年醫學的角度,提醒民眾如何降低14個失智症風險:

1.控制糖尿病

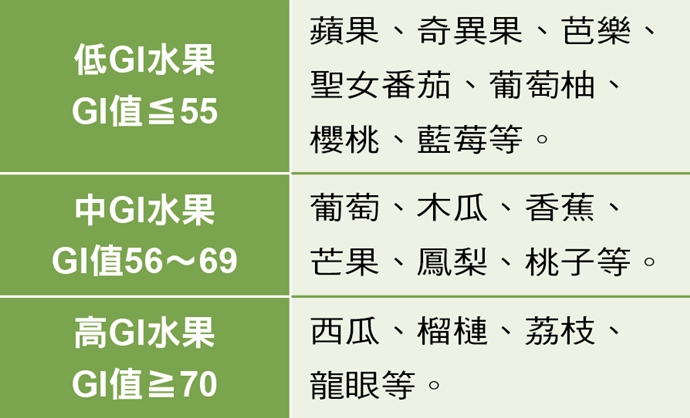

血液中的血糖如果太高,會破壞人體器官,包含腦部血管。對糖尿病患者來說,「飲食內容」是控制血糖的關鍵,要避開高碳水化物和高糖飲食,多吃低升糖指數(GI)的食物。有些水果吃起來甜,但升糖指數不高(如蘋果),可上網查詢或向營養師詢問食物的升糖指數。若飲食後常血糖飆高,可用連續血糖監測(CGM),找出讓血糖失控的食物。

「運動」也是控制血糖的功臣,建議餐後做10分鐘緩和運動,減少血糖上升的幅度。長期規律的運動也能控制體重,讓血糖維持在正常數值。如果血糖長期控制不佳,必須加入藥物治療,且每3個月抽血檢驗一次,同時追蹤眼睛和腎臟功能,預防糖尿病的併發症。

水果的升糖指數

2.管理過高的低密度脂蛋白

膽固醇是組成細胞的必要成分,經食物攝取和肝臟製造後,再結合脂蛋白運輸到全身。脂蛋白種類繁多,其中低密度脂蛋白(LDL)過多,會導致血管粥狀硬化,引發失智症及心血管疾病。建議40歲以上每年抽血檢查,正常的LDL要在130mg/dl以下,可經由飲食調控,但飲食控制最多只能影響1/3的LDL,必要時仍需吃藥控制。若有糖尿病或心血管疾病,LDL需控制在130mg/dl以下或更低。

3.控制高血壓

正常血壓必須在130/80mmHg以下(指在家中,休息狀態下),最好30、40歲開始培養量血壓的習慣。血壓可「非藥物控制」與「藥物控制」,前者以「減輕體重」、「降低鹽分攝取」及「增加運動」為主。許多血壓偏高者保持運動習慣,血壓就恢復正常。若控制不佳就需加入「藥物控制」,要遵循醫囑,擅自停藥或服藥時間不規律,都會增加中風、猝死的機率。

4.戒菸

「不吸紙菸、電子煙或加熱菸」對健康最好;改用電子煙、加熱菸不能減害;減菸而不戒菸,心肌梗塞、肺癌及對大腦的危害依舊在。若有菸癮,越早戒除越好,無論幾歲開始戒菸,都能減少危害。

5.減重避免肥胖

肥胖會使腦細胞早衰而易失智,也易引發其他慢性病,建議肥胖者避開高熱量食物,加入運動,增加熱量消耗,減輕體重且改善三高。

身體活動消耗的能量大於飲食攝取的能量才能減肥,當攝取的能量不足時,身體會先分解肌肉來提取之前儲存的能量,之後才會分解脂肪來提取能量。65歲以上若不多運動或活動,僅藉由節食來減肥,易變成肌少症。除非過度肥胖讓三高無法控制、活動易喘等,否則不要輕易節食減肥,更不宜太瘦。尤其老人家生病機率高,為了避免生病而活動力下降、食慾不

好而變瘦、降低抵抗力,BMI可比年輕時高一點無妨,這樣能多儲備一些能量,以備不時之需。

6.減少空氣污染

大氣中的PM2.5會進入人體、傷害腦部。早上6點前的清晨時段,PM2.5的濃度最低,而早上6點到9點、下午5點到7點間的通勤尖峰時段,空氣品質最差。若住在車流量大的區域或工廠附近的民眾,應避免空氣不佳時在戶外運動。平時出門戴口罩能降低空污傷害,也能預防傳染病。

7.預防頭部受傷

頭部撞擊或外傷會造成腦細胞壞死,除了車禍、跌倒等意外,也要當心拳擊、足球、美式足球等衝擊力大的運動。運動時除了防護頭部,也盡量少用頭部來應對。

8.預防或治療憂鬱症

憂鬱症跟失智症的致病機轉不同,但有類似的外顯症狀,如失智者常想不起某事而沮喪或憂鬱;憂鬱者常沉默不想說話,有點像失智,但認真追問,憂鬱者能回答,認知功能和記憶力未受影響。此外,憂鬱症會引起自殺念頭,失智症則否。家人可多觀察,若難以分辨,可帶長者到神經內科、身心科或高齡醫學科先做診斷再治療。

要留意的是,憂鬱症會減少外界接觸與刺激,間接導致腦部退化與失智。想預防老年憂鬱症,「增加社交活動」及「家人陪伴」很重要。若發現長輩活動量減少、食慾下降、睡不好,就要懷疑可能有憂鬱症。

❤️更多【預防失智症的做法建議】,請看2025年7-8月大家健康雜誌

首圖來源:123RF