會員專區 登出

關於"衛生",共有307筆資料

該如何協助「產後憂鬱症」的親友?家人或朋友的陪伴指南

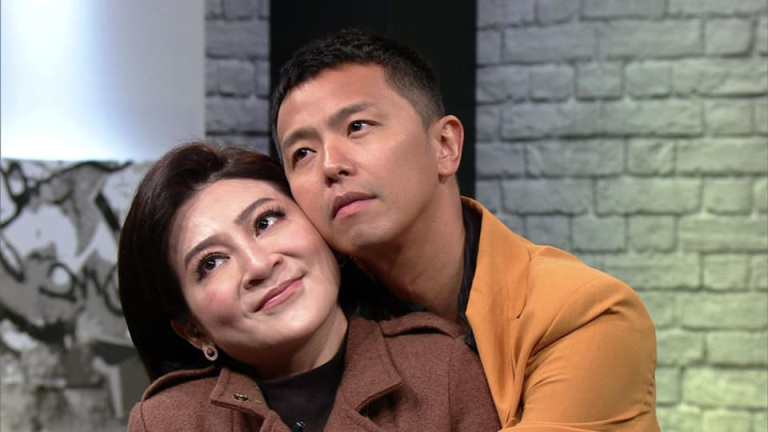

懷孕分娩、迎接新生命的到來,是一件令人喜悅的事情。然而,生產時的痛苦、照護新生兒的筋疲力竭、體態的改變、與伴侶或家中長輩對孩子教養方式的衝突……等等,都可能讓這份喜悅變成一連串的壓力。有部分的新手媽媽在生產過後,會出現情緒低落或心情不穩定的現象,社會新聞上也時常報導,有些媽媽因產後憂鬱症而引發自傷、自殘或傷害孩子的悲劇,像是日前不幸身亡的日本女星竹內結子,就疑似產後憂鬱症而輕生,留下八個月大的孩子。究竟該如何察覺周圍是否有產後憂鬱的親友?並協助她們遠離憂鬱漩渦?

2020-09-29

產後情緒低落怎麼辦?新手媽媽這樣做,避免產後憂鬱症!

有「日劇女王」、「笑顏女王」之稱的日本女星竹內結子,疑似因產後憂鬱症,在家輕生死亡。有人說,「生過孩子的女人,人生才算完整」,從女人轉變成母親,這十個月的蛻變,往往讓女人更加成熟。但除了身份的轉變,女人生完孩子後,身體也會發生各種變化;國健署報告指出,10位產婦就有1位有「產後憂鬱症」,約3~8成的人產後出現情緒低落。身為新手媽媽,該如何避免產後出現負面情緒,陪伴孩子快樂成長?

2020-09-29

日本女星竹內結子疑產後憂鬱自殺!五分之一憂鬱媽咪不求助,怎麼調適育兒壓力?

日本高人氣女星竹內結子9月27日自殺辭世,享年40歲。有報導指稱,今年一月才生下第二個兒子的她,因育兒備感壓力,有產後憂鬱跡象。根據2018年1月發表於《婦幼衛生期刊》的研究指出,有21%罹患產後情緒疾患的新手媽媽,未能向醫療照顧提供者主動尋求幫助,此外有超過三分之一的媽媽認為,社會支持不足。不少新手媽媽面對育兒初期的手忙腳亂,周圍親友注意力的轉移、身材無法恢復……等,可能感到憂愁而開心不起來,身旁的人不妨主動多點關心!(2020年9月27日更新內容)

2020-09-27

政府開放用瘦肉精萊克多巴胺之美豬進口,檢驗標準有漏洞?幼兒飲食安全誰把關?

台灣將在2021年元月起放寬美豬進口管制,瘦肉精「萊克多巴胺」健康隱憂再度引發關注。董氏基金會呼籲,台灣攝食豬肉習慣與西方大不同,在長期健康影響方面,應更嚴謹且充裕討論後再做開放,為此,董氏也提出三大疑慮,盼政府能正視,暫緩美豬進口!

2020-09-22

小鬼黃鴻升因「主動脈剝離」不幸猝逝!1分鐘檢測是否為高危險群

曾跟董氏基金會多次合作,2009年拍攝校園憂鬱症防治宣導公益短片《黑潮》、2013年擔任校園運動紓壓活動樂動少年養成計畫代言人的36歲藝人「小鬼」黃鴻升,鬼門關當天驚傳猝逝家中,上周五完成遺體解剖,死因初判為「主動脈剝離造成血管阻塞」。根據統計,主動脈剝離發生後每小時即增加1%的死亡率,至少半數病人在病發後48小時內會死亡。究竟主動脈剝離是什麼?有哪些症狀?哪些人容易發生?如何判斷自己是不是高危險群?又該怎麼預防呢?

2020-09-22

孩子總是睡不好、睡不飽?原來睡眠品質也會影響心理健康

開學進入第三週,家中的孩子是否已調整好作息,維持充足與良好的睡眠品質?若孩子常常晚上睡不好、睡不飽,當心出現心理健康問題。根據2020年6月發表於《兒童心理學與精神病學期刊》的研究指出,青少年的睡眠與心理健康呈現顯著相關,睡眠不佳的青少年日後較容易出現心理健康的問題。

2020-09-14

近七成民眾想求助,不知道哪裡找?北台區域八縣市推出便民服務「北臺區域心理衛生資源地圖」

2020心理健康月之「心理健康悅,北八逗熱鬧」活動,呼籲民眾善用心理健康資源,自助同時助人。北市府衛生局與多個心理健康團體,包括董氏基金會、台灣憂鬱症防治協會、敦安社會福利基金會、新光吳氏基金會、肯愛協會、張老師基金會台北分事務所等共同合作。

2020-09-07

網路提供的治療,可幫助年輕人解決擔憂和多慮

根據英國埃克塞特大學(The University of Exeter)的研究顯示,透過網路提供的治療方案,被證實能預防年輕人的焦慮和憂鬱,英國政府預備將其列入國民保健署(NHS)和全球其他心理衛生服務中。

2020-08-31

熱門點閱 Hot Articles

最新文章 New Articles